この記事は約 12 分で読めます。

こんにちは、遙です。

今回は土遁の術について色々書いていこうと思います。

必須ではないと思うのでコラムにしました。暇な方は読んでみていただければと思います。

土遁の術の基礎知識

まずは土遁の術の基礎的な知識から。

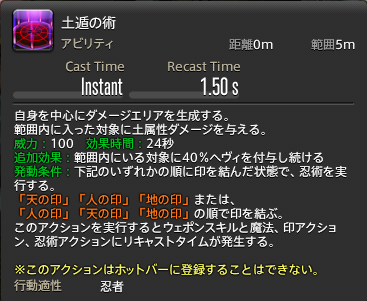

- 三ツ印の忍術。

- 効果時間24秒のダメージエリアを生成する。

- ダメージエリアに入ったときと、3秒毎に1回tickタイミングがあり、最大9hitする。

- 5.5xまでは1tick威力100で合計威力900。

- 6.0以降は1tick威力70で合計威力630。

土遁の術の基本的な情報は以上です。

基本的には敵が複数体いる場合に使用します。

レイドでは開幕の戦闘開始前に土遁を発動してからかくれるをすることで忍術の回数を減らさないまま、ダメージを稼げるのでお得です。

普通は先述のケースでのみ使用することが多かったのかなと思います。

これまでの土遁の応用知識や小技みたいなもの

土遁が役に立つ様々なケース

5.5xまでの土遁は、先述の2つのケース以外でも実は土遁を使うことでダメージを稼げるケースというものがいくつか存在しました。

例えば、ボスがギミックなどでターゲット出来なくなる時間が存在し、かつ自分は動ける場合には、ボスが現れる直前に土遁をおいておくことで、GCDが実質ゼロでダメージを稼げました。

この知識は主に再生3層零式で役に立っていました。

土遁を発動してから1.5秒はGCDが回っているので、ボスがターゲット出来る1.5秒前に発動する感じですね。

ボスに使用出来る雷遁が1発減ってしまいますが、ボスに対して土遁のダメージが700~900ほど発生しながら、本来雷遁に使われるはずだった時間でWSを回すことが出来るので、実質的に威力350(基本コンボ3段の威力の平均)ほどお得になっている計算です。

特に再生3層では、このようにスキル回しを変えることで、ボスが再度ギミックで離れる直前にコンボ3段目を使ったタイミングで終わるように調整が出来ていたので、かなりダメージに差が出る結果になっていました。

土遁を使わずに雷遁を使っていた場合、大体は双刃旋を使ったタイミングでボスが離れてしまう感じでしたね。

再生3層は僕のlogが上がってから他の忍者の方のスキル回しが変わっていったのをリアルタイムで見ていたのでなかなか気持ちよかったです。(最初からそういう回しをしていた強者も勿論いましたが。)

零式などの高難易度コンテンツでも役に立つ知識ですが、IDやアライアンスでも知っておくとちょっと楽しい知識でした。

土遁の術のバフ、デバフの入り方

土遁の術ってバフやデバフの効果がどのように乗っているのか、ご存知でしょうか。

土遁の術はちょっと特殊で、普通のアクションとは異なる計算のようです。

詳しく調べている方が見当たらなかったので、自分で検証してきました。

その結果、以下の仕様となっていることが分かりました。

- バフは、土遁の術を使用した時に忍者(土遁使用者)にかかっているバフを参照し、土遁の効果時間終了まで変動しない。

- デバフは、土遁の術を使用した時に敵に付与されていたかどうかに関わらず、常に着弾時点での敵のデバフを参照する。

つまり、土遁の術をだまし討ちに乗せる場合には、だまし討ち中に土遁の術を使用するのではなく、だまし討ちを使用する前に土遁の術を使用するのが良いということです。

だまし討ちの効果時間は15秒、土遁の術は24秒ですから、土遁の術はだまし討ちを使用する前9秒以内に使用するようにすれば、最大限だまし討ちに乗せることが出来ることが分かります。

また、土遁の術のtickはおよそ3秒に1回なので、基本的にこの方法で土遁の術をだまし討ちに乗せる場合には、5tick、つまり威力500をだまし討ちに乗せていることになりますね。

FF14はクリティカルヒット、ダイレクトヒット、ノーマルヒット、クリティカルヒット&ダイレクトヒットのいずれにも関わらず、常に与えるダメージには±5%のブレ幅があります。

例えば、ダメージ計算式上で100のダメージが発生する攻撃をした際には、最終的に0.95~1.05の乱数が乗算され、実際にゲーム内で発生するダメージは95~105までの間のランダムな値になります。

装備を脱ぎ、可能な限りILを下げた状態で土遁の術が57~63のダメージを出すことを確認し(クリティカルは除く)、準備完了です。

土遁の術を発動し、少し時間が経ってからだまし討ちを使用した場合に、64や65など、本来のダメージの上限より大きいダメージが確認出来ました。

同様に、だまし討ちの効果時間が残り数秒になってから土遁の術を発動し、だまし討ちの効果時間が切れてからのダメージを見ても、元のダメージ上限より大きい数値は見られません。

これをバフでも同じ状況で試します。

土遁の術を使ってからバフをかけた場合:元のダメージ上限より大きい値は確認できず。

バフが残り数秒になってから土遁の術を使用し、バフが切れてからのダメージを確認した場合:元のダメージ上限より大きい値が確認出来た。

こんな感じで、とりあえずバフとデバフがどのように乗っているのかは確認できました。

土遁をだまし討ちに入れるのは強いのか

雷遁を使っていた場合にはだまし討ちに威力800が乗っていることになりますが、土遁の術をだまし討ちに乗せる場合には、土遁の術の威力500に加えて、雷遁を使っていたはずの時間を使ってWSを使えるので、平均して威力350が入ります。

合計すると850。

要するに、計算式上は土遁の術をだまし討ち前に使用して、だまし討ち中のWSを1発増やす方が、だまし討ち中に雷遁を撃つよりもだまし討ちに乗る威力が高くなることが分かります。

ただ、土遁自体が雷遁よりもDPSが低いので、だまし討ちに乗る威力がちょっと増えただけでは回しを変える理由にはならないのでは?と思いますよね。

自分でも他人に説明する時には雷遁の方がDPSが高いと伝えてきましたが、常々この件には疑問を感じていました。

忍術は基本コンボのWSに比べると威力が非常に高いです。

「回数が限られているが威力が強力な技」は、それ単体だけでのDPSで比較して良いのかということを考える必要があると思っています。

分かりやすくするために極端な例を挙げてみます。

A:1秒で100万ダメージ出せる技

B:2秒で150万ダメージ出せる技

例えば、上記のA,Bのような、強力な技があったとします。

どちらか1回しか使えません。

どちらがDPSが高いでしょうか。

問題がこれだけの場合、答えは当然Aです。

1秒あたりのダメージに換算すると、Aは100万ダメージ/s、Bは75万ダメージ/sですから、Aの方が3割強ほど強いことになります。

では、次の条件が加わるとどうでしょうか。

A:1秒で100万ダメージ出せる技

B:2秒で150万ダメージ出せる技

どちらか1回しか使えず、どちらも使っていない時間は1秒あたり1万ダメージしか出せません。

3秒間攻撃した場合、どちらがDPSが高いでしょうか。

この場合、答えはBです。

Aは1秒で100万ダメージの攻撃をした後、残りの2秒では1万ダメージ/sでしか攻撃出来ないので、3秒間で合計102万ダメージです。よって34万ダメージ/sです。

Bは2秒で150万ダメージ出した後に1秒間だけ1万ダメージの攻撃をするので、合計で151万ダメージです。よって50.3333万/sです。

このように、一時的に強力な攻撃が出来、なおかつ選択肢の中に威力だけではなく要する時間が異なるものがある場合、その強力な攻撃のDPSだけで比較するのではなく、強力な攻撃以外の攻撃も加味して計算しないと正しくDPSが計算出来ないというケースは稀にあります。(主に別ゲーとかですけど)

上記は極端な例でしたが、この事象は忍者にも起こり得るのでしょうか。

雷遁は威力800で時間は2.5秒です。これ単体ではDPSは320です。

土遁は威力900で時間は3秒です。これ単体ではDPSは300です。

これに、WSによるダメージと時間も足していきます。

雷遁+3GCD(忍気込み威力1170)では、威力1970に対して所要時間8.86秒、威力値は222.3476/sです。

土遁+3GCD(忍気込み威力1170)では、威力2070に対して所要時間9.36秒、威力値は221.1538/sです。

雷遁+6GCD(忍気込み威力2340)では、威力3140に対して所要時間15.22秒、威力値は206.3075/sです。

土遁+6GCD(忍気込み威力2340)では、威力3240に対して所要時間15.72秒、威力値は206.1069/sです。

雷遁+9GCD(忍気込み威力3510)では、威力4310に対して所要時間21.58秒、威力値は199.7220/sです。

土遁+9GCD(忍気込み威力3510)では、威力4410に対して所要時間22.08秒、威力値は199.7283/sです。

忍術も、基本コンボのWSで全体的に均していくと、威力値の効率的には途中で逆転しました。

影牙、夢幻三段、氷晶乱流、天地人、雷遁1回など、だまし討ち中に使われるスキルの威力値を足してみます。

雷遁+21GCD(忍気込み威力8190)+7098+水遁では、威力16688に対して所要時間58.14秒、威力値は287.0313/sです。

土遁+21GCD(忍気込み威力8190)+7098+水遁 では、威力16788に対して所要時間58.64秒、威力値は286.2892/sです。

バースト時に発生する威力を計算に含めると、全体の平均の威力値が上がるため、結局土遁よりも雷遁の方が強いという計算になりました。

晴れて、疑問は解決したというわけです。

結局、土遁が雷遁に対して有利になる場合というのは、計算上は、エネミーがターゲット出来なくなるタイミングがある時ということになると思います。

一般的な認識と相違ない結論にはなりましたが、個人的にはこうやって疑問を解いていくことは非常に大事だと思っています。

例えば、今回のこの計算から、トータルでは雷遁の方がDPSは高そうだが、だまし討ち中の火力だけ見れば土遁込みの方がちょっとだけダメージが出ているなとか、

通常は土遁に乗るのはデバフだけで、自分のバフを乗せるのは難しいんじゃないかとか、どんどん色んなことを思いつくことが出来るようになります。

追記

上に書いているものはあくまで、全てのダメージを均した場合、というのが前提です。

以前、質問箱に質問をいただいたことがありましたが、雷遁ではなく土遁を使った場合でも使用できるWSの回数に変化が無かった場合、要するに、0.5秒GCDが遅くなっても次のWSが出るわけではないなら、土遁の術の方が計算上は威力値が出ていることになります。

やっぱり結局は状況次第としか言えない理由でもありますね。

これからの土遁の術

ここまで長々と今までの土遁の術について記載してきましたが、これらの知識は6.0以降、直接は役に立たないでしょう。

現在の情報では、6.0以降は土遁の威力は合計で630となります。これは雷遁の威力650よりも低いです。

それに加えて、雷遁を使用すると月影雷獣爪と月影雷獣牙を使用することが出来るようになるので、更に差が生まれます。

ここまで威力に差があると、事前に置いておくことが出来るケースでも使用できるかどうかかなり怪しいと思います。

土遁の術は、幻影野槌というスキルにより、八卦無刃殺を使用した際に土遁から追撃が発生するようになりますので、対複数向けに使ってくれという運営の意図なのかもしれません。

おまけ

土遁の術の話をする機会があったのでついでにちょっとだけ別の話もしようかと思います。

FF14というゲームにおいて、雷遁のように単発で威力800が出るスキルと、土遁のように小刻みに100ずつ、合計威力900が出るようなスキル、それぞれ色々あると思います。

例えば、土遁の術が雷遁と同じ時間で、合計威力が同じようになったらどちらも同じダメージが発生するのでしょうか。

これらの違いは、実際には全く違った特徴を持っており、違う結果をもたらします。

雷遁のように単発で高威力のスキルは、上振れた時の伸び幅が非常に大きく、同時に、下振れた時も下がり幅が大きいです。

土遁の術のように合計威力が高くても、小刻みに威力が発生しているようなスキルは、上振れにくく、下振れにくいです。

以下で理由を説明しますが、まずは前提条件からです。

クリティカル率25%、ダイレクト率40%とします。この時、クリダイ率は10%です。

便宜上、ここでは雷遁、土遁とそれぞれ書きますが、ここでは所要時間、合計威力ともに同じものと考えてください。

雷遁でクリダイを引く確率は10%です。これは変わりません。

では土遁で雷遁のクリダイと同じダメージはどうやったら出るでしょうか。

答えは、「8hitすべてでクリダイを引く」。これしかありません。

確率にすると、0.000001%です。極めて小さい確率であることが分かると思います。

次に、雷遁でノーマルヒットとなる確率はクリティカルを引かない、かつダイレクトを引かない、であるので、0.75*0.6=0.45 ⇒45%です。

土遁で雷遁のノーマルヒットと同じダメージになるには、8hitすべてでノーマルヒットを引く必要があります。

0.45^8=0.0016815125390625 ⇒0.16815125390625%です。

先ほどのものと比べると確率は高いですが、それでもかなり低いです。

また、先述したように、実際には与ダメージは±5%のブレがあるので、そこにも上振れと下振れがあります。

土遁のように小刻みにダメージが発生するスキルは、試行回数が増えてしまうため、ダメージの期待値に寄って行ってしまいます。

逆に、雷遁のように単発のスキルは、期待値こそ同じでも実際に出るダメージはその時次第で上振れと下振れの幅が大きいです。

FF14の詰めなどにおいては基本的に上振れを狙っていくことになるので、やはりそういう点から見ても雷遁が良いのでしょう。

忍者のプレイになぞらえて話すなら、オートアタックや基本コンボなど、全体のダメージの中の割合が多いものでも、回数が多いものについてはそこまでめちゃくちゃ上振れるということは稀です。(それでもたまに結構大きな上振れがあったりしますが。)

逆に、氷晶乱流や雷遁のような、撃つ回数がそこそこ少ないのに高威力で、全体のダメージの中の割合も高めのものについては上振れから下振れまでかなり幅広く、天と地ほどの差が出たりします。

今回は忍者の話なので、忍者で例えましたが、機工士とかになってくるとこれが実戦でコントロールできるレベルで直接的に関係してくる話になります。

オートマトンクイーンはいつ出しても威力の値的には損失がありません。

PTDPSを考えるのであればバーストに合わせた方が良いのは当たり前として、

rDPSだけを考えるのであればどうなのでしょうか。

上振れを狙うのであれば、理論上はやはりゲージは出来る限り最大で出した方が良いと言えると思います。

まあ、一応知らないよりは知っていた方が良いと思ったので今回は書いてみました。

いつか役に立つかもしれないし、立たないかもしれません。

だからこそ「おまけ」って感じです。

まとめ

結局、ここまで長々と書いてきましたが、要するに一旦6.0では使わないだろう知識です。

土遁の術と雷遁の術を状況に合わせて使い分ける要素は個人的にはとても面白かったのですが、まあこれも仕方ないかなぁと思います。

それに、土遁以外のことで考えることがいっぱいあるので、それはそれで良いのかもしれないですね。

先述しましたが、結論も大事だけど、その過程でたくさん思考して、試してみるというのはとても大事なことだと思うので、同じスタンスで6.0以降も頑張ろうと思います。

コメント